幼儿园保教知识与能力材料分析题专项强化真题试卷4

材料分析题

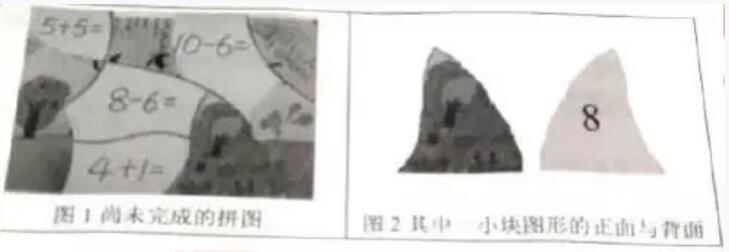

教师为了帮助大班幼儿了解春天的季节特征,同时在其中渗透数学教育,专门制作了一套“春天”的拼图(如图1)。拼图底板是若干道10以内的计算题,每一小块图形的正面是春天景色的一部分,背面是计算题的得数(如图2),教师希望幼儿根据计算题与得数的匹配找到拼图的相应位置。然而,材料投放后,教师发现许多幼儿不用做计算题就能轻松完成拼图,也未对图片中的季节特征产生观察与探究的兴趣。

1.请从幼儿获得科学经验的角度,分析这一拼图材料的投放对达成教学目标是否适宜?为什么?

材料中教师投放的拼图材料不适宜,原因如下:

首先,大班幼儿能通过实物操作或其他方法进行10以内的加减运算,因此,让幼儿进行10以内加减法的运算时,需要为幼儿提供可以进行操作的游戏材料,借助对具体实物的操作来感受数学的运算,而不能只是抽象的加减运算,这一学习方式不适合幼儿。

其次,拼图的设置太简单,低于大班幼儿的认知发展水平。许多幼儿可以利用拼图的形状本身快速进行拼图,因此,许多幼儿可以轻松完成,也未对图片中的季节特征产生观察与探究的兴趣。

解析:

2.该材料在设计上存在什么问题?请提出改进建议。

材料投放存在的问题:

①不具有操作性。对于幼儿来说,他们的思维方式以具体形象思维为主。能让幼儿去操作、去探索的材料才能激起幼儿的探索欲望和学习兴趣。

②不符合幼儿的发展水平。适宜的材料是指那些符合幼儿年龄特点,有利于幼儿主动游戏的材料。题目中给出的材料显然低于幼儿的发展水平,不符合幼儿的兴趣需要,无法促进幼儿的进一步发展。

③不具有整体性。幼儿的生活中有大量的事物来体现春天,而材料中教师所呈现的材料只是关于“春天的景致”,这表明围绕着课程主题给幼儿呈现的材料是局限的、不完整的。

④材料之间的衔接不足。教师通过投放一种材料使幼儿既能了解到春天的季节特征,同时还能渗透数学教育,符合《幼儿园教育指导纲要(试行)》中“各领域的内容要有机联系,相互渗透”的要求。但春天的拼图中一部分是春天景色,一部分是计算题,两者之间并没有直观联系,只是形式上的整合而已。

改进建议:

①鉴于大班幼儿以具体形象思维为主的思维方式。教师需要为幼儿提供适合幼儿探索、操作的材料。

②投放材料时,要考虑到幼儿的发展水平,材料的难度要在幼儿的最近发展区内,能促进幼儿各方面的发展。

③在投放材料时,教师需要考虑幼儿的生活,从幼儿的生活出发、兴趣出发,为幼儿提供完整的材料。

④提供材料时,需要兼顾不同类型的活动,需要考虑活动之间的衔接与配合。

解析:

3.材料:

大班幼儿在玩积木时,出现了自发探究行为,其探究过程与结果如下图所示。

(1)图中幼儿在搭建中可能遇到的问题有:

①缺乏合作的意识,不会协商,不会分工与交流;

②搭建过程中积木频繁倒塌;

③搭建过程中,两头的积木难以达到平衡。

(2)在解决问题的过程中幼儿能够获得以下经验:

①有关物体稳定支撑的学习经验。

在积木游戏中,垂直堆高是幼儿早期就获得的基本的积木搭建方法。但是随着积木游戏技能的发展,幼儿开始追求堆高的高度、形式以及稳定性,于是在解决这些问题的同时,顺其自然地进入到探究物体支撑规则的过程中。

②有关形状感知与理解的学习经验。

积木本身就是一种低结构的材料,加之形状各异,大小不一,所以为幼儿提供了广阔的操作空间。幼儿在搭积木时经常会遇到这样的问题:同样的积木数量不够用了。他们通常的解决方法就是用其他形状的积木代替,于是在代替的过程中就出现了形状组合的新问题。

③有关几何体特征的学习经验。

各种形状的积木就是各种形状的几何体,幼儿操作积木的过程实际上就是感知几何体特征的过程。幼儿在解决积木的匹配问题时,往往会根据自己的需要主动比较各种不同几何体的异同,从而选择最能表现建筑特点或最符合现实比例要求的积木。

(3)游戏材料的特点为:体积较大,种类单一,数量丰富,功能较多。

这些特点对幼儿学习活动的影响表现为:

体积较大的材料,一方面便于幼儿抓握,另一方面便于幼儿更好地观察活动材料。

种类单一的材料虽然可以提升幼儿的专注能力,但也容易让幼儿丧失游戏的乐趣。

数量丰富,功能较多的材料能够调动幼儿的探索精神,帮助幼儿在自主探究的过程中培养创造力和操作能力。

解析:

4.李老师发现大班“理发店”的顾客很少,“顾客”对理发店不感兴趣。于是李老师带幼儿到理发店参观,看理发店的设施,鼓励幼儿向理发师咨询问题,记录幼儿的问题,还拍下照片,幼儿在理发店看到顾客躺着洗头,梳理发型。回到幼儿园,李老师组织幼儿讨论“如何开好理发店”,并把照片给孩子回顾,有的幼儿反映没有躺椅,有的反映没有发型梳,李老师则启发幼儿自己用积木做躺椅,自己画发型,之后,“理发店”生意又红火起来。

请分析案例中教师采用了哪些策略来支持幼儿的游戏活动。

教师指导游戏就需要介入到幼儿的游戏当中去,介入的目的是引导幼儿继续游戏,促进幼儿游戏向高一级水平发展,从而提高游戏质量,促进幼儿社会性发展。

在这个案例中,教师采用的是外部干预的介入方式来指导游戏,外部干预是指成人并不直接参与游戏,而是以一个外在的角色,引导说明、建议、鼓励游戏中幼儿的行为。

该案例中,李老师采用了如下策略来支持幼儿的游戏活动。

(1)及时帮助幼儿记录与总结角色游戏中的突出特点

李老师观察游戏中孩子的表现以及游戏主题及材料的使用情况。及时记录孩子在游戏中的特点,帮助幼儿把无意识的游戏变为有意识的学习过程,以不断到重复与提高。另外,还可以让幼儿通过参观、记录、提问的方式发现问题。自己来制作躺椅、自己画发型来参与游戏。通过这些,不断的充实和深化幼儿的角色游戏。

本文档预览:3000字符,共3231字符,源文件无水印,下载后包含无答案版和有答案版,查看完整word版点下载